古诗云:断桥直去是孤山。断桥与孤山之间,有湖中的一条长堤,今以白堤著称,其历史比苏堤悠久。但在唐宋时期,这条长堤,并不叫白堤。有人以为这白堤是白居易主持修建的白沙堤,非也。

读宋代南宋《淳祐临安志*卷十*山川》云:“断桥堤,旧经不载所从始。按:白文公诗:‘谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。注云:孤山寺路,在湖洲中,草绿时望如裙带。’盖孤山自唐时旧有堤也。”

文中提到之诗,是白居易《杭州春望》诗:

“望海楼明照曙霞,护江堤白蹋晴沙。涛声夜入伍员庙,柳色春藏苏小家。

红袖织绫夸柿蒂,青旗沽酒趁梨花。谁开湖寺西南路,草绿裙腰一道斜。”

白居易自己对诗中最后一句注云:“孤山寺路,在湖洲中,草绿时望如裙腰。”所谓“湖洲”,即指孤山。于是人们称这条位于断桥西南的堤为孤山路堤或断桥堤,当时是一条细长的小路,或以“裙腰”代称之。可想象西湖是一美人,而孤山路上的沙堤如美人的裙腰。白居易或是最先用女性来形容西湖的诗人,苏轼以西子比西湖,或是受白诗的“裙腰”启发。这条沙堤,白居易在诗中说,不知道是谁所开,应是旧已有之,所以不可能是他主持修建的。

白居易还有一首流传甚广的名诗《钱唐湖春行》亦可佐证:

“孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”

至今还有很多人将此诗中的“白沙堤”误为断桥堤(白堤),但诗中的白沙堤的地点在湖东而不是在湖中,故显然不在孤山路上。白居易曾主持修建过西湖的一条堤,于现在的白沙路一带,此路的走向是从北山白沙路向湖东的古钱塘门(环城西路)而去,旁有古柳林,现已湮没无存。(顺便说一句,白居易也曾在苏州修筑一条堤,称白公堤),宋人有关于西湖白公堤的诗,似乎仅有楼鈅的《天竺祷晴》,诗云:“上竺寺连中竺寺,苏公堤映白公堤。湖光一碧几千顷,剩捲荷香送马蹄。”但也并没有证据说明此诗中的白公堤一定是指现今的白堤,或许是指白居易主持修建的白沙堤呢。

唐宋时关于西湖的诗文中,极少出现“白堤”字样,人们吟咏断桥堤,多以白诗中的“裙腰”喻之(草绿裙腰、或草色裙腰、或芳草裙腰等),或直接写孤山路。

北宋*王安石《和惠思岁二日》(惠思,孤山寺高僧):

“沙砾藏春未放来,荒庭终日守陈荄。遥怜草色裙腰绿,湖寺西南一径开。”

北宋·苏轼《再和杨公济梅花十绝*其五》:

“春入西湖到处花,裙腰芳草抱山斜。盈盈解佩临烟浦,脉脉当垆傍酒家。”诗中“裙腰芳草抱山斜”句即指白堤与孤山。

宋*吴亿《南乡子》词:

“江上雪初消。暖日晴烟弄柳条。认得裙腰芳草路,魂消。曾折梅花过断桥。”

南宋·释居简《孤山路》诗:

“截水开平地,浮天界碧空。有云分越镜,无柳似吴虹。

菱棹阑干外,荷花鉴影中。断桥吟不尽,行过御沟东。”

明*王灜《西湖冶兴*道中书所见》诗云:

“草绿裙腰一道斜,玉肤花貌是谁家。殷勤拂石临流水,闲看鸳鸯睡浅沙。”此诗显然是写白堤上所见,场景是:一玉肤花貌的少女,在湖边倚在石上,看着浅沙滩上的对对睡鸳鸯,出神地想着心事……这样的画面,会令人有很多美好的想象。

直到清时,还有诗人以孤山路称白堤。明末清初·徐士俊《点绛唇*孤山,次林君复咏草韵》词:

“绿似裙腰,断桥一带春谁主。残梅馀处。一样愁风雨。

踏踏轮蹄。不管年光暮。游人去。野鸥千数。冷落孤山路。”

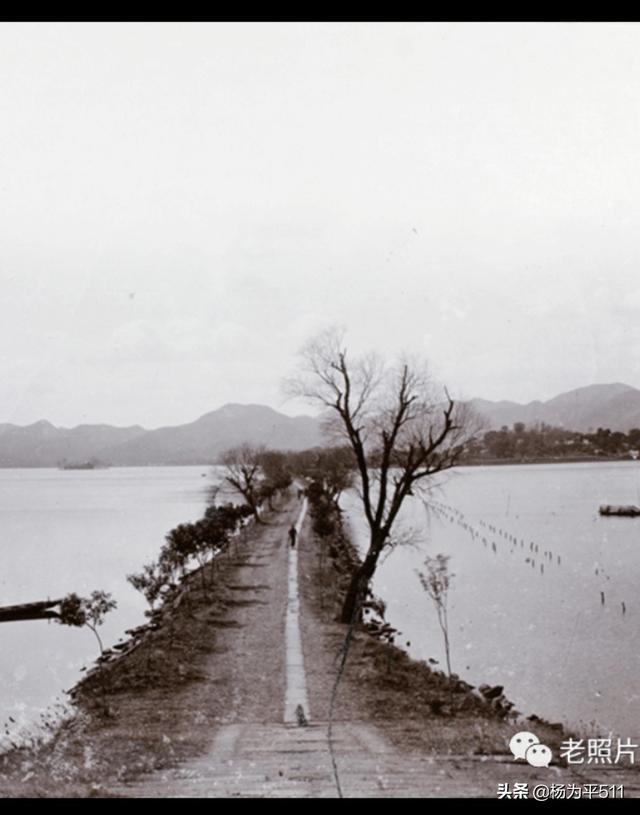

昔日白堤(民国)

今之白堤