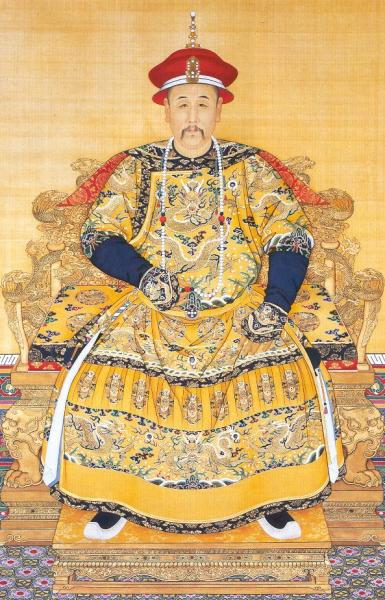

姓名:爱新觉罗·胤禛

性别:男

民族:满

出生日期:1678年12月13日

籍贯:大清 北京 紫禁城 永和宫

职业: 雍正皇帝 清世宗

逝世日期:1735年10月8日(享年58岁)

陵墓:清泰陵

爱新觉罗·胤禛,清朝第五位皇帝,定都北京后第三位皇帝,康熙帝第四子,母为孝恭仁皇后,即德妃乌雅氏,康熙十七年十月三十日(1678年12月13日)寅时,胤禛出生于北京紫禁城永和宫。

由于其生母乌雅氏出身低微,不能给胤禛带来皇子中的特殊地位, 此外,清初时后宫也不允许生母抚育自己的儿子,因此胤禛满月后由孝懿仁皇后佟佳氏(隆科多的姐姐)抚养。孝懿仁皇后是一等公佟国维之女,孝康章皇后的侄女,孝懿仁皇后没有生过皇子,只有一个公主还早年殇逝,故而养育德嫔之子。

胤禛6岁进上书房,跟从张英(张廷玉的父亲)学习四书五经,向徐元梦学习满文。与胤禛关系最密切的是顾八代,胤禛说他“品行端方,学术醇正。”16岁那年,他陪同其三兄胤祉往曲阜祭孔庙。19岁时随从康熙帝征讨噶尔丹,掌管正红旗大营,21岁受封为多罗贝勒。25岁时随同父皇巡幸五台山,次年侍从南巡江浙,对治理黄河、淮河工程进行验收。

康熙四十七年(1708年)夏,康熙帝第一次罢黜了太子胤礽。康熙四十八年(1709年),复立胤礽为太子。同年封胤禛为和硕雍亲王。康熙五十年(1711年)再次将胤礽废黜。但他留下的皇太子的空位,康熙帝却未令人替补,惹得诸皇子为之大动心机。皇八子胤禩有资本,继续活动,受到父皇斥责。皇十四皇子胤禵于康熙五十七年(1718年)受命为抚远大将军,出征西北,声誉日高,有可能成为储君。皇三子诚亲王胤祉受命开蒙养斋馆,身边聚集着一群学人。他也“希冀储位”,以至胤礽再废后,竟“以储君自命”。

皇四子胤禛懂得韬光养晦。他尊释教道学,自称“天下第一闲人”,与诸兄弟维持和气,与年羹尧和隆科多交往密切,同时向父亲康熙帝表现诚孝,赢得康熙帝的信赖。康熙六十年(1721年),胤禛44岁这年,正是康熙帝登基六十周年大庆,他奉命往盛京祭告祖陵,回京参加贡士会试试卷复查事务,冬至时遵命代康熙帝南郊祭天。次年,清查京、通两仓,又秉命冬至祭天……

雍正帝在储位斗争中的胜利,有其必然性,这就是:第一,他的才能和务实精神会取得一些人的支持,他的属人戴铎曾向大学士李光地称道其主子:“才德兼全,且恩威并施,大有作为。”事实上,在争夺皇储的斗争中,雍正帝提出整顿积习的振作有为的政治方针,与八皇子胤禩的仁义方针相对立,以争取人心。第二,他善于耍两面派手法,从而欺骗了对手和康熙帝,使政敌不以他为意,没有集中力量对付他,从而轻巧地取得成功。第三,他有一个集团,在关键时刻用上了力,如通过隆科多稳定京中局势,通过年羹尧控制胤禵和稳定西北地区。

康熙六十一年(1722)十一月十三日,康熙帝在北郊畅春园病逝,胤禛继承了皇位,次年改年号雍正。 即位后,雍正帝重用康熙十三子允祥,不想放过政敌允禩等人,允禩等人也不甘心失败,所以双方的斗争在雍正帝继位后延续下来,他在政治上采取多种措施以巩固自己的皇位。首先是消除异己,分化瓦解诸皇子集团,将允禵从西北军前召回,加以圈禁。晋封允禩为廉亲王和总理事务大臣。将允禟发往青海西大通(今青海大通西北)。鉴于清朝没有行之有效的立储制度,常因皇位继承权产生争端,创立了秘密立储制度。

雍正二年(1724年)四月,康熙的皇八子允禩被削宗籍和圈禁,并被改名为“阿其那”(意为待宰的鱼),康熙的皇九子允禟被削宗籍和圈禁, 并被改名为“塞思黑”(意为讨厌的人)。康熙的皇十子允䄉被圈禁,康熙的皇十四子允祯(允禵)先是派去守陵,再后来受圈禁。康熙的皇十二子允祹被降爵,后康熙的皇三子允祉也被革爵圈禁。

至雍正四年(1726年),允禟、允禩先后囚禁致死,允禵迁于京城景山,蔡怀玺自杀,郭允进枭首示众,其他允禩党人也遭到处分。至此,经营二十多年的八爷党彻底垮台。雍正三年(1725年),雍正帝以作威作福、结党营私之名,责令抚远大将军年羹尧自尽,同时削隆科多太保,后圈禁致死。

与西北用兵相配合,雍正帝设立军机处,协助他处理军务。军机处设有军机大臣,雍正帝指定怡亲王胤祥、大学士张廷玉、户部尚书蒋廷锡、大学士鄂尔泰等亲重大臣兼任军机大臣。还有军机章京,由内阁、翰林院、六部、理藩院等衙门官员中选充。所有这些人都是兼职,他们的升转仍在原衙门进行。因此,军机处设立之初,“无专官”。 军机处没有正式衙署,有值班房,在隆宗门内,靠近雍正帝寝宫养心殿,以便于军机大臣被召见议事。使得军机处成为有清一代延续时间最长的权利中枢,直至宣统三年五月八日,实行了180余年的军机处被废除。

雍正十三年(1735年)八月二十日子时驾崩。庙号世宗,谥号敬天昌运建中表正文武英明宽仁信毅睿圣大孝至诚宪皇帝,葬于清西陵泰陵。

援引先例,雍正的陵寝应该建在遵化清东陵界内,与其父康熙为伴。因此,他曾经把东陵的九凤朝阳山作为自己的万年吉地,但雍正并没有在那里建陵,而在易州另辟陵区。对此事后人众说纷纭,一说雍正改朝篡位,葬于康熙景陵旁心虚不安;二说雍正好大喜功,杀戮成性,居功自傲,另辟陵区为突出自己。然据《工科史书》记载,为废掉九风朝阳山陵址,雍正曾传谕:“此地近依孝陵、景陵,与朕初意相合,及精通堪舆之人再加相度,以为规模虽大,而形局末全,穴中之士又带砂石,实不可用。”遂派怡亲王允祥和两江总督高其倬另选陵址,到易州太平峪,认为是“乾坤聚秀之区,阴阳合会之所,龙穴砂石无美不收,山脉水法条理详明,形势理气诸吉咸备,洵为上吉之壤。”

大学士和九卿查阅史料,列举禹、汉、唐等朝帝王远离祖先另辟陵区的事实后上奏:“今泰宁山太平峪万年吉地,虽于孝陵、景陵相去数百里,然易州及遵化州皆与京师密迩,同居畿辅,并列神州,其地实未为遥远。”据此,雍正决定在易州太平峪建陵。从雍正八年(1730年)开始营建,历经八年后于1737年竣工,命名为泰陵。

由于雍正皇帝在清西陵首建泰陵,其子乾隆认为如果自己也随其父在西陵建陵,就会使已葬于清东陵的世祖顺治帝、圣祖康熙帝受到冷落;如果在东陵建陵,同样又会使其父世宗雍正帝受到冷落。为解其难,乾隆皇帝定下了“父东子西,父西子东”的建陵规制,如父葬东陵,则儿皇帝葬西陵,父葬西陵,则儿皇帝葬东陵,此称之为“昭穆相间的兆葬之制”。也正是由于这种墓葬制度才形成了清东陵、清西陵现有的格局,造成了清东陵、清西陵两大陵墓群与中国明朝以前历代皇家陵寝建陵制度的根本不同之处。

清泰陵内葬世宗雍正帝、孝敬宪皇后、敦肃皇贵妃。清泰陵是清西陵中建筑最早,规模最大,体系最完整的一座帝陵。

主体建筑自最南端的火焰牌楼开始,过一座五孔石拱桥,便开始了西陵最长的神路——2.5公里长的泰陵神路,沿神路过五孔石拱桥,首先映入眼帘的是构成一个四合院布局的建筑群:著名的巍峨高大雕工精美的三座石牌坊和大红门。一座居中横跨神道,二座稍后,分列左右。大红门是西陵的总门户,门有三洞,设东西便门各一。

纵观雍正帝一生,他是我国历史上最勤政的皇帝之一。为颂扬他的功劳,于乾隆二年六月在大红门北面建造了一座圣德神功碑楼,高26.05米,黄琉璃瓦覆顶,碑楼内地面中心有巨石台基,雕有寿山福海和鱼鳖虾蟹,石基上卧巨型石雕赑屃一对,各驮石碑一统。碑帽皆伏缠浮雕龙四条。碑额有“大清泰陵圣德神功碑”字样,碑身镌刻着满、汉两种文字,颂扬雍正的功德。在碑楼外的广场上,四角各有石雕华表一根,高达12 米,而设在陵墓前的大柱又名“墓表”,四根墓表顶部,各蹲有石雕怪兽一尊,名曰望天吼,据说寓意是“望君出,盼君归”,劝祭祀的君主及时回朝治理政务。墓表通身浮雕巨龙盘绕向上,加之如意云朵、云板,颇为壮观。

过了圣德神功碑楼,是清西陵最大的一座桥梁——七孔石拱桥和石像生。五对石像生分别是狮子、大象、骏马和文臣武将。以对称的形式分别排列在神道两旁,象征着皇帝的仪仗队守卫在陵前。这些石像生各有寓意:文臣武将,均为皇帝的爱卿,把他们的石像置于皇帝的陵寝之中,表示君臣永不分离,心心相印。骏马,是历代皇帝征战、行猎及生活中不可缺少的坐骑。清朝历代皇帝对马都十分钟爱,所以,把马的雕像置于陵前,象征帝王虽死,雄心尚存,开疆扬威,备以骏马。大象温顺驯服,寓意皇帝广有顺民。石象背上还雕有宝瓶,谓之“太平有象”或“天下太平”,狮子凶猛,吼声震天,象征着皇家势力强大,威震天下。

穿石像生,过龙凤门,经两座三孔石桥,便进入宫殿区。首先映人眼帘的是一座神道碑亭,内有狴翕驮碑一统,碑面镌刻着雍正皇帝的庙号、谥号和徽号。再往北是隆恩门,门内宏伟壮观的隆恩殿居中,东西配殿分列两旁,与隆恩门构成一个宽敞的四合院部局,给人一种庄严肃穆的感觉。西配殿是喇嘛念经的地方。隆恩殿是陵区内最大的有三间暖阁,中间为明间,设神龛仙楼,挂帷幔、供奉帝、后牌位。西暖阁内安置宝床,床上设檀香宪座,供奉妃嫔牌位。皇帝谒陵时,帝、王、公皆素服,行大飨礼时,皇帝穿朝服,陪祭的王公百官亦穿礼服参加祭祀。

泰陵后寝院内还有二柱门、石五供等建筑。石五供供台分上下两部分构成,上部有石香炉一樽居中,两侧各有石花瓶、石蜡扦分列,共计三种五样供品,均用青白石雕成,故称“石五供”。供座是由两块巨石雕成的须弥座,须弥座周围有很多精美的雕刻图案,如传说中的“八仙”图案等。

石五供祭台之北,屹立着方城、明楼,是整个陵区最高的建筑物,雄伟壮观的方城,把精巧多姿的明楼高高托起,镶嵌在湛蓝的晴空里,构成一幅美丽的图画。明楼内有石碑一统,碑基为须弥座,游龙浮雕,施以五彩,碑身以朱砂涂面,碑面用满、汉、蒙三种文字刻着“世宗宪皇帝之陵”字样。

方城两边有高大的城墙绕墓一周,叫宝城。宝城中间隆起的巨大土丘,便是雍正皇帝的坟墓,名叫宝顶,泰陵宝顶面积为3600多平方米,在西陵诸宝顶中面积最大。宝顶下面便是工程浩大的地下宫殿。地宫内除埋葬着雍正皇帝外,还附葬着孝敬宪皇后和敦肃皇贵妃。

雍正是不是金头入葬泰陵,是不是被刺杀而死。1980年,国家文物局批准对泰陵地宫进行清理发掘。1980年4月8日上午9点,河北省、保定市和易县文物局的负责人亲临现场指挥,正式发掘泰陵地宫。在沿着盗洞口下挖了两米以后,发现下面是原封土,盗洞只挖了两米,泰陵没有被盗过。事情为时任中国考古学会理事长的夏鼐得知,当即向国家文物局汇报要求停止发掘,并把国家文物局关于立即停止发掘泰陵地宫的命令急告当地。4月11日,夏鼐亲自来到易县清西陵泰陵发掘现场宣布了国家文物局的书面指示,泰陵地宫的发掘即告终止,重新把琉璃影壁下的盗口砌死,雍正金头之迷因而未能揭开。至今雍正和他的后妃仍然躺在保存了近三百年完好如初的泰陵地下宫殿里。

2009年2月,小编到此一游。