张伯驹(1898年3月14日—1982年2月26日),原名张家骐,字家骐,号丛碧,别号游春主人、好好先生,河南项城人。中国爱国民主人士,收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家!建国初期,张伯驹将多件珍贵文物捐献给国家。包括西晋陆机《平复帖》卷、隋展子虔《游春图》、唐李白《上阳台帖》、杜牧《赠张好好诗》卷、宋范仲淹《道服赞》卷、蔡襄自书诗册、黄庭坚《诸上座帖》、元赵孟頫《千字文》等等......

后世名家对于 张伯驹的评价

周汝昌:我所平生见到的,文化高人很多,这样人也少少的。

史树青:我们近代没(接触)出过这样高的人,有学问的人,有涵养的人。

启功:前无古人,后无来者。天下民间收藏第一人。”

刘海粟:“他是当代文化高原上的一座峻峰。从他那广袤的心胸涌出四条河流,那便是书画鉴藏、诗词、戏曲和书法。四种姊妹艺术互相沟通,又各具性格,堪称京华老名士,艺苑真学人。”

章伯钧:“不论中国文学如何发展,都不会再有张伯驹!”

周汝昌:“阅读张伯驹,我深深觉得,他为人超拔是因为时间坐标系特异,一般人时间坐标系三年五年,顶多十年八年,而张伯驹的坐标系大约有千年,所以他能坐观云起,笑看落花,视勋名如糟粕、看势力如尘埃。”

千家驹:“我参加八宝山追悼会不知道多少次了。很多人悼辞上无一例外地写着‘永垂不朽’。依我看,并非都能永垂不朽,真正不朽者,张伯驹是一个。

宋振庭:“爱国家、爱民族,费尽心血一生为文化,不惜身家性命;重道义、重友谊,冰雪肝胆赉志念一统,豪气万古凌霄”。

王世襄:实在使人难以想象,曾用现大洋4万块购买《平复贴》、黄金170两易得《游春图》,并于1955年将8件国之重宝捐赠给国家的张伯驹、夫人竟一贫到如此地步。他十分赞赏黄永玉为张伯驹下的论断——“富不骄,贫能安,临危不惧,见辱不惊……真大忍人也!”

下面请品赏一下被张伯驹收藏,后被捐献给国家的书画瑰宝!单这几幅按如今的市场价值估算,可用“富可敌国”来说一点不为过!!!

前几幅由于是手卷横轴的装裱方式,请观者把手机横过来观看,电脑上观看的老师可以下载到桌面后逆时针旋转一次放大观看!

同时城请喜欢书画的老师添加本刊“书画名家赏鉴”,喜欢请转发,感谢您的支持!祝秋日金安!!!

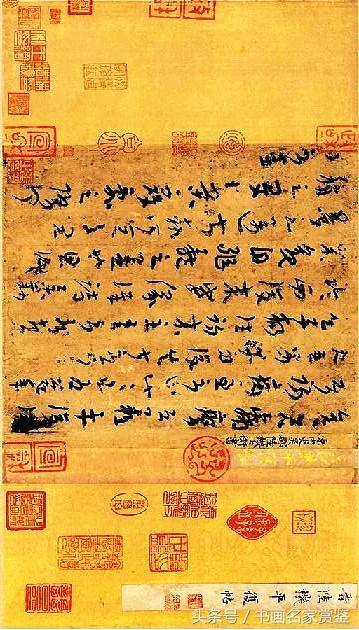

平复贴局部

《平复帖》为西晋大文人陆机手书真迹,距今已有近1700年,比王羲之的手迹还早七八十年,是现今传世墨迹中的“开篇鼻祖”。它长不足一尺,只有9行字,却盖满了历代名家的收藏章记,朱印累累,满纸生辉,被收藏界尊为 “中华第一帖”,另被冠以“墨皇”之称!!!它用秃笔写于麻纸之上,笔意婉转,风格平淡质朴,其字体为草隶书。《平复帖》在中国书法史上占有重要地位,同时对研究文字和书法变迁方面都有参考价值。

平复贴全图

被认为是中国现存最早的一幅名人画作 隋代 展子虔 游春图

《游春图》为隋代大画家展子虔所绘,距今1400多年,被认为中国现存最早的一幅画作,历代书画界都将其奉为绝无仅有的极品,有人称它是“国宝中的国宝”。《游春图》画卷长二尺有余,运笔精到,意趣无限,素有“天下第一画卷”的美称。画家运用细而有力的线条勾画出物象的轮廓,人物虽然小如豆粒,但一丝不苟,形态毕现。山石树木只用线条画出,可以看到行笔的轻重、粗细、顿挫、转折的变化,但尚未见到唐代以后绘画中出现的皴擦技法。作品的色彩浓丽厚重,山石树木均以矿物制成的石青、石绿颜料赋色,以青绿的色彩为主调,建筑物和人物、马匹间以红、白诸色,既统一和谐,又富有变化。亮丽的色彩亦更好地衬托出大好河山盎然勃发的春天气息。

《雪江归棹图》卷,宋,赵佶作,绢本,设色,纵30.3cm,横190.8cm。画幅的右上角有宋徽宗赵佶瘦金书“雪江归棹图” 五字,左下角钤“宣和殿制”印并“天下一人”画押。

这是一幅描绘冬日雪景的山水画。画面起首远山平缓,进入中段以后,山势渐渐高耸,转而趋于平缓,整幅画面富有高低错落的节奏感,使观者仿佛身临其境,坐于舟船中,沿江眺望窗外时时变换的景色,充分展示了长卷绘画的特点和魅力。全卷用笔细劲,笔法流畅,意境肃穆凝重,代表了宋徽宗时期画院的艺术水平。此图曾经清乾隆内府收藏,《石渠宝笈·续编》等书著录。

《道服赞》局部

《道服赞》全图

范仲淹《道服赞》,小楷,纸本,手卷,纵34.8cm,横47.9cm。楷书8行。现藏北京故宫博物院。此帖是范仲淹为同年友人“平海书记许兄”所制道服撰写的一篇赞文,称友人制道服乃“清其意而洁其身”之举。宋代文人士大夫喜与道士交往,“道家者流,衣裳楚楚。君子服之,逍遥是与。”穿着道服,遂成一时风气。此卷行笔清劲瘦硬,结字方正端谨,风骨峭拔,颇具王羲之《乐毅论》遗意。时人称此帖“文醇笔劲,既美且箴。”据考证此帖作于宋仁宗皇祐四年(1052年)以前

《张好好诗》卷,唐,杜牧书,纸本,行书,纵28.2cm,横162cm。此卷是唐代诗人、书法家的仅存墨迹,也是稀见的唐代名人书法作品之一。张好好是一名歌妓,容颜娇美,才华出众。杜牧的这首五言长诗,就是为她而作。

该卷书用麻纸,制作相当精细。书用硬笔,笔法劲健,颇多叉笔。这些都是唐代书法的用纸、笔法的特点。卷前有宋徽宗赵佶书签“唐杜牧张好好诗”,并钤有宋徽宗的诸玺印,保存着北宋内府装潢式样。兹后曾递藏于宋贾似道、明项元汴、张孝思、清梁清标等人,乾隆年间入藏内府。该卷曾被清逊帝溥仪携出宫外,流散民间后归张伯驹所有。后被张伯驹收藏,建国后捐献给国家。

《百花图》宋代杨婕妤(jié yú)的作品,为素绢本,画卷长3米24,有寿春花、长春花、荷花、西施莲、兰、望仙花、蜀葵、黄蜀葵、胡蜀葵、玉李花、宫槐、莲桃、灵芝等各种花卉十四种,另有天空、红日、祥云三种,计十七段,每段各有题咏。画风为南宋院体,设色妍丽,画法简练。景物用马远法,花卉取马麟画法。小楷诗题,字书严谨娟秀,妩媚多姿。画卷前有作者题诗。卷后明人题跋。

作品画笔精丽,书法俊秀——这幅画卷被认为中国绘画史上保存下来的第一位女画家的作品,被历代宫廷和大收藏家视为绝代珍品,张伯驹本人也对其加盖的收藏印章。

《上阳台帖》,纸本,纵28.5cm,横38.1cm。草书5行,共25字。是李白所书自咏四言诗:“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮可穷。十八日,上阳台书,太白。”引首清高宗弘历楷书题“青莲逸翰”四字,正文右上宋徽宗赵佶瘦金书题签:“ 唐李太白上阳台”一行。后纸有宋徽宗赵佶,元张晏、杜本、欧阳玄、王馀庆、危素、驺鲁,清乾隆皇帝题跋和观款。

这是李白传世的唯一书迹。其落笔天纵,收笔处一放开锋。此帖曾入宣和内府,后归贾似道,元代经张晏处,明藏项元汴天籁阁。清代先为安岐所得,再入内府,清末流出宫外。民国时入张伯驹手,建国后献给中央国务院。1958年此帖转交故宫博物院收藏。

张伯驹先生捐献与国家 唐伯虎仕女画作

张伯驹先生书画作品雅赏

潘素(1915-1992),女,著名收藏家张伯驹先生的夫人,字慧素,江苏苏州人。当代女画家。潘素不仅是一位蜚声中外的书画艺术家,也是一位有着炽烈爱国热情的爱国人士。 张伯驹一生醉心于古代文物,致力于收藏字画名迹,对此,潘素全力支持。他们不惜钱财甚至生命,为保护国家珍贵文物作出过巨大贡献。

早年习花鸟,中年转攻山水,晚年善金碧青绿山水及雪景山水。民国时期曾任北平美术分会理事,建国后任北京中国画研究会理事,吉林艺术学院教授,中国美术家协会会员,北京中山书画社副社长,北京工笔重彩画会艺术顾问,第六、七届全国政协委员,民革中央委员,中国和平统一促进会理事等职。

与张伯驹先生结婚时,潘素刚20岁。她自幼酷爱绘画,21岁时正式拜师学画。初从朱德箐习作花卉,后与老画家陶心如、祁景西、张梦嘉合作绘画。婚后,她潜心观摩张府珍贵书画真迹,悉心钻研隋唐两宋工笔重彩画法,并陪伯驹游历名山大川,进行实地写生。功夫不负有心人,1940年代已崭露头角,尤擅长工笔重彩山水画,承继了细密严谨,金碧绯映的一派,成为我国著名的青绿山水画家。

向老一辈书画艺术家致以诚挚的敬意.......

向历代保护中华文化瑰宝的人人志士、收藏家、鉴赏家致以诚挚的敬意......