除了芭蕾,俄罗斯在音乐、绘画等其他艺术形式方面也另辟蹊径,在世界艺术发展的进程中也熠熠生辉。在俄罗斯人的生活中,音乐似乎是不可分割的一部分。俄罗斯音乐以其鲜明的民族风格,悠扬而富有感染力的曲调,对世界音乐艺术发展做出了不容忽视的贡献。

说起俄罗斯音乐,第一个浮现在脑海里的就是柴可夫斯基(Peter Ilyich Tchaikovsky,1840年—1893年)。柴可夫斯基毕业于圣彼得堡音乐学院,他的创作几乎涉及了所有的音乐体裁和形式,其中交响乐创作处于重要位置,为俄国交响乐赢得了世界声誉。他继承了格林卡(俄罗斯作曲家,民族乐派)以来俄罗斯音乐的发展成就,同时又注意吸取西欧音乐文化发展的经验,把高度的专业技巧同俄罗斯民族音乐传统有机结合,创造出具有戏剧性冲突和浓郁民族风格的作品。他的三部舞剧:《天鹅湖》、《睡美人》和《胡桃夹子》早就成为雅俗共赏的古典芭蕾舞剧的代表作。柴可夫斯基的第六交响曲、第一钢琴协奏曲、芭蕾舞曲、歌剧及声乐作品等等,都成为了后世最珍贵的音乐遗产。

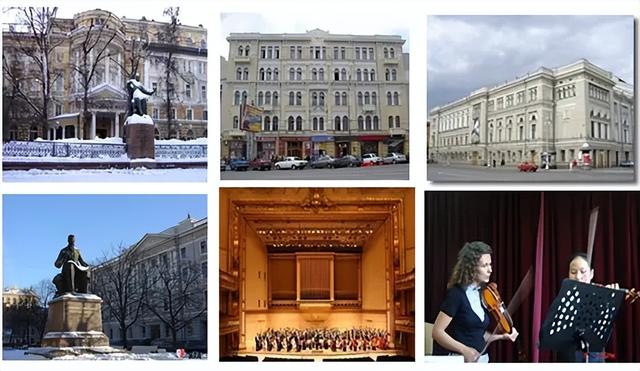

为了纪念这个伟大音乐家而设立的柴可夫斯基国际音乐比赛,是世界知名的古典音乐大赛,和肖邦音乐大赛、伊丽莎白女王音乐比赛并称为世界最权威的顶级三大古典音乐赛事。大赛每四年在莫斯科柴可夫斯基音乐学院大厅举办一次,第一届比赛始于1958年。柴可夫斯基音乐比赛在俄罗斯乃至世界都声望极高,是各国音乐家之间展示其才华的最高世界级平台之一。令人遗憾的是,在今年的4月19日,国际音乐比赛世界联盟宣布,因为

众所周知的原因,将柴可夫斯基国际音乐比赛从联盟成员中除名。

在19世纪之前,俄罗斯的音乐主要跟宗教、王权、上流社会密切相关。随着音乐艺术走向大众,成为人们娱乐消遣的方式,各式各样的歌剧院在俄罗斯各地开始兴建,以歌剧作为主流的音乐形式广泛地被大众所接受。

18世纪末在启蒙思潮的影响下,俄国作曲家学派形成。至19世纪以来,俄国音乐蓬勃发展,可以说是俄罗斯音乐的高潮时期。19世纪的20~40年代,格林卡的创作标志了俄国古典主义音乐传统的确立。之后成立了俄罗斯音乐协会,莫斯科和圣彼得堡均成立了音乐学院。19世纪60年代,由俄国进步的青年作曲家组成的“强力集团”(即新俄罗斯乐派,“强力集团”的主要成员有5位,他们分别是: 米利·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫(1837-1910)、凯撒·居伊(1835-1918)、莫捷斯特·彼得诺维奇·穆索尔斯基(1839-1881)、亚历山大·波菲利维奇·鲍罗丁(1823-1887)、尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基·科萨科夫(1844-1908)等),是俄罗斯民族音乐艺术创作队伍中的一支主力军,在俄罗斯音乐发展史上占有重要地位。

音乐家及其作品的气质与本人境遇息息相关,又与民族性格紧密相连。地球上只要有人类生存,音乐的旋律就不会停息。独树一帜的俄罗斯音乐自18世纪到19世纪初达到高峰后,以柴可夫斯基为代表的民族乐派不仅风靡俄罗斯,而且传遍五洲四海。

十月革命以后,苏联仍然重视对音乐传统的继承,在交响乐、歌剧和芭蕾舞曲创作中取得了很多成就。新一代作曲家各有侧重,表现出不同的风格和特色。苏联时期最著名的作曲家肖斯塔科维奇(1906—1975),长期任苏联作曲家协会主席,其创作以交响乐为主,被誉为二十世纪音乐高峰之一。他的创作多反映重大社会主题,以战争与和平、反法西斯斗争等为主要题材。在我国,俄罗斯音乐的痕迹也挥之不去,至今仍存。由于历史的原因,西方古典音乐在新中国的发展几乎是全盘照搬苏联模式,无论是作曲风格、演奏技巧,还是音乐教育体系,俄罗斯音乐模式的痕迹俯拾即是,不胜枚举。

俄罗斯民族是一个艺术天分极高的民族。广袤的大地,悲壮的历史,为无数特立独行的天才作曲家创造独特旋律提供了素材。漫长的黑暗统治,恶劣的自然环境,激发了他们创作的动力与激情。

当普希金说出“上帝就像我们俄罗斯一样忧伤”时,当陀斯妥耶夫斯基写下“我只担心一件事,我怕我配不上我所受的苦难”时,当你我聆听着俄罗斯音乐,体悟秘藏于广袤大地间的人性光辉时,即使在最恶劣的境遇中,也能找到最后的心灵自由。有人说,“忧郁”是俄罗斯音乐的气质,但并不仅仅拘泥于此。俄罗斯音乐中蕴藏着的深深忧郁是与不屈不挠的奋斗精神共存着的,赋予了在逆境中一次次获得重生的力量。我们或许可以称它为,高贵的忧郁。聆听于耳,又不觉得在此波澜壮阔中获得一份属于普通人的平静。

俄罗斯音乐的发展史就是俄罗斯民族的发展史。它伴随着这个民族,从蒙昧到开明,从封闭到开放,从落后到繁荣。它歌颂了历史中的每一个明媚的晴天,也支撑着走过每一段艰苦伤痛的转折。牢牢扎根于民族的历史中生长起来的俄罗斯音乐,有其独特的意境和感染力。当人们聆听的时候,听到的不仅仅是音符,更是历史,是文化,是俄罗斯的灵魂。

注:图片源自网络,仅供参考。抖音同号,欢迎关注。