作为中国古典小说四大名著之一的《水浒传》,相信大家都略知一二。小说形象地表达了“官逼民反”的北宋社会阶级矛盾,突出了兄弟之间的一个“义”字。

从“洪太师误走妖魔”到梁山好汉大聚义,再到接受招安,讨伐方腊。一个个人物粉墨登场,一场场打斗扣人心弦,塑造出了宋江,武松,林冲,李逵,鲁智深等非常形象饱满的形象。

而且里面的众多好汉,都有自己的一技之长。

俗话说“没有三两三,不敢上梁山”。在小说中,金大坚擅长模仿他人笔迹;通臂猿侯健擅长制造铠甲;紫髯伯是兽医;鼓上骚擅长盗窃……等等等等,不一而足。

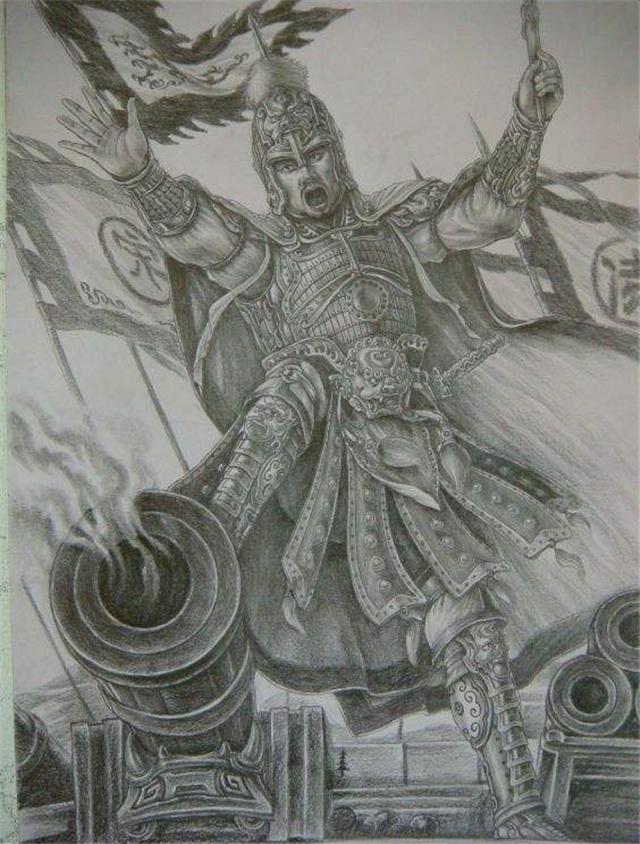

而今天我们要讲的这个人,堪称梁山中最厉害的军事人才,作为领导者的宋江没有发挥他的最大作用,未免是一个悲哀。这个人就是梁山好汉中的“轰天雷”凌振。

“轰天雷”凌振

凌振入梁山凌振祖籍燕陵,与大多数人一样也有自己的特长,那就是善于制造火炮,号称“宋朝天下第一炮手”。

书上说:“(火炮)能打十四五里远”。

他原来是东京城中一个官职微末的小官,每天负责研制火药,后来呼延灼攻打梁山的时候,向高俅借来用以壮大声势。

凌振的归顺梁山,更像是一个宋江的日常操作,后来才看上了他的本事。智多星吴用用计,最终使阮小二在水中将凌振活捉。当时据说是宋江“亲解其缚”,凌振在宋江和已归顺梁山的呼延灼副将彭玘的劝说下,感于大义,因此归顺了梁山,专为梁山兵马造大小火炮,排梁山第五十二名。

后来跟随着宋江四处征战,每次首攻,都要使凌振放一个火炮来渲染气氛,鼓舞士气。比如三打祝家庄时的“风火炮”,攻打大名府的“子母炮”,更如“冲天炮”“连环炮”等等,然而当时凌振的火炮仅仅在精神方面有大用,对于实质性的杀伤敌人,作用不大。

招安后跟随梁山军队四处征战,我们很少见到凌振在战场能建立奇功,他也没有能力去正面战场上杀敌,所以在征方腊后幸存,被火药局御营任用。

呼延灼

凌振的南征北战凌振归顺梁山后,调转炮口,将其对准了自己的曾经上司——呼延灼,这也是书中对凌振本事的第一次描写,施耐庵却不像林冲风雪山神庙,武松打虎等情节一样仔细写来,而是草草带过。

可见,凌振在作者心中,也不过是装点梁山好汉阵容强大的一个花瓶,对于杀敌来说,还是要依靠五虎将等“真好汉”。

之后,梁山为解救当时的玉麒麟卢俊义,攻打大名府,凌振率领军队在飞虎峪放“风火等炮”,作为伏兵,让对方的人马更加混乱,不指望他强攻大名府,就是这么的一个小小差事,宋江依旧不放心,接连差了四五个好汉帮助凌振。

可见,当时宋江根本就没意识到眼前这个小小的凌振有多大的才华,反而将他束之高阁,不屑一顾。再后来,凌振扮作道童,带风火轰天等数百个,跟随公孙胜混入大名府,在烽火起时放炮,增加声势。

宋江

倘若宋江知道对于凌振完全可以放开手让他去研究火炮,进而站在大名府城楼下玩命轰,营救卢大官人易如反掌,不知道会作何感想?

接下来,宋江、卢俊义分取东平、东昌时,凌振随卢俊义去取东昌府,但没有突出表现。

随着剧情的发展,石碣村天书出世,梁山好汉大聚义,可以说是本书的高潮。在梁山排座次时,根据上山前后,功劳大小,凌振排梁山第五十二名,称作“地轴星”。

梁山108位好汉

这个排名在“地煞七十二”里面已经非常靠前,但这绝不是因为凌振的功绩,主要是他的身份,呼延灼的助手,曾经好歹也是一个官,其实仔细观察梁山好汉座次,你会发现但凡是大地主,官僚阶级出身,排名一般比较靠前。

给凌振的职务为“掌管专造一应大小号炮”,也就是说,火炮就归你管了,没人是你上司,没人是你下属,你爱怎么折腾怎么折腾。

说出来特别好听,但这实质上是一个无人问津的职务,宋江简简单单给他一个差事,梁山上养了个装点门面的闲人。

梁山的行为受到了朝廷的重视,派遣童贯等人前来征讨梁山,智多星吴用布出九宫八卦阵时,凌振只是负责带着副手二十余人,围绕在杏黄旗后的炮架周围。

或者是放几个炮震震场子,或者是保护中军替天行道大旗。在高俅到来时,梁山水军发挥了他的作用,作为马步军中的花瓶凌振,更就是没有一点用处了。

在书中“宋江二败高太尉”一回,压根找不到一点凌振的影子,从作者的叙述中,我们才知道凌振负责于四望高山上放炮为号。

攻打大名府

未来主要的军事手段——火炮,竟然只是充当了书信的作用。

梁山上最有潜力的军事人才——凌振,只能在二三十人中发号施令。

招安之后,凌振跟随大军南征北战,但情节出奇的一致,都是放炮放炮再放炮。读者都视觉疲劳了,他还在放炮。

宋江征辽国时,凌振在檀州施放号炮,震慑敌军。之后又在蓟州用火炮帮助攻城。征田虎时,他在盖州连续放了一晚上的炮,敌人没有杀死几个,却搅合的盖州主将睡不着觉。

征王庆时,凌振终于除了放炮之外,可以以步兵头领的身份亲自上阵杀敌,可他的主要任务仍做放号炮之事。

偶尔瞎猫碰上死耗子,会得到一定的功劳,比如说王庆部下猛将袁朗,就死于炮击;在睦州城下,他一炮将包道义乙打死,就是这个人,砍断了梁山硬汉武松的手臂,可想而知火炮万一发展起来有多么的可怕。

后来班师回朝,凌振成为了梁山的幸存者之一,这主要得益于他很少亲自上阵。朝廷封凌振为“武奕郎,诸路都统领”中的一员。可谓是封妻荫子了。后在火药局御营任用。

纵观凌振的一生,几乎可以从“入梁山”“放炮”“籍籍无名”三个方面去总结,实在没有什么好说的。

出征辽国

对凌振的评价首先,凌振的火器在原著中种类繁多,比如有子母炮、金轮炮、风火炮、车箱炮、轰天炮等,但是书中对这些火炮的描述非常的模糊,几乎都是直接说炮名,外观,原理,效果等一字不提。所以导致了现在对凌振的火炮有很大的争议。

可能凌振的存在仅仅是为了丰富《水浒》的内容,对他的不重视正好是中国古代封建社会不重视科学的一个缩影。

作为梁山的领导阶层,宋江并没有意识到火炮的威力。倘若他知道正是火炮在欧洲将骑士阶层炸的粉碎,恐怕会换一种眼光对待它。

梁山上不缺乏军事家,如卢俊义,呼延灼,关胜等都是一方猛将。鸡鸣狗盗之徒也不是没有,如时迁,段景住。总而言之,龙蛇混杂。对于凌振这样一位不可多得的军事人才,山寨上的人更多的认为他属于时迁一类,能混个排名就不错,也配成为首屈一指的人才。

再者说,凌振不属于宋江的心腹江州派,不会受到重用是必然的。

征讨方腊

火药自从唐朝应用于战争中,在以后的的封建王朝中,发展极其缓慢。北宋有神臂弓,床子弩等先进的武器,有名的火炮全没有。这除了与统治者的重视程度不高之外,还可能是民众的观念没有更改过来。至少在战争中不可能大规模使用。

原著中对凌振的评价是:火炮落时城郭碎,烟云散处鬼神愁。轰天雷起驰风炮,凌振名闻四百州。

读了感觉很厉害,然而实际作用却不大。在书中为什么一直受不到宋江的重用,我想领导者的理解程度不同。

正如鲁迅所说的“外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神”一样,宋江是一个只认为火药是做爆竹敬神的人。

凌振

凌振如同中国古代社会许许多多的火药研究者一样,受不得当局者重视,如宋应星,徐光启,孙元化等人。一生郁郁不得志,令人惋惜。

他的悲哀之处在空有一身本事但却没有遇到好的伯乐。

只要宋江愿意重用他,打破世人对火炮的常规看法。相信他凭借自己的努力,完全可以创造出一系列更好的火炮技术,在宋江攻城略地时也不会白白葬送那么多好汉的生命。

征讨方腊之后,凌振重新归属到了朝廷的火药局,继续研究自己的火药技术。但是,朝廷上下又是一个个的“宋江”,依旧没有人看出他的军事才能。最后,施耐庵也仅仅是一笔带过,没有交代凌振的身后事。

我想,他可能和之前在梁山一样,埋没了自己的才华,永远都是一个籍籍无名的人。